LA IMPRONTA DE LA MAR EN LA BAJADA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES I

Mario Suárez Rosa

Al referirse al elemento «agua» como parte de la creación del mundo, fray Luis de Granada afirmaba en su obra Introducción al símbolo de la fe: «Y así la mar, puesta en medio de las tierras, nos representa una gran feria y mercado, en el cual se hallan tantos compradores y vendedores, con todas las mercaderías necesarias para la sustentación de nuestra vida».

Quizás sea esta una lectura excesivamente optimista del papel que ha jugado la mar en la humanidad, pero nos da una idea de la importancia que, por su posición geoestratégica, las islas Canarias, y entre ellas, de forma prominente, La Palma, han tenido en esa gran feria y mercado.

Pero, incluso, hasta tierra adentro, la mar trajo infinidad de calamidades en forma de ataques piráticos. Desde comienzos del siglo XIV, el archipiélago canario sufrió los ataques de portugueses, castellanos, mallorquines y catalanes. A partir de la conquista, los enemigos de la Corona de España (portugueses, franceses, ingleses y holandeses) seguirían con sus invasiones y ataques corsarios hasta finales del XVIII. No obstante, y como recoge el profesor Anaya Hernández, «el enemigo más pertinaz y dañino para las islas sería el corso magrebí, ya que debido a la ausencia de tratado de paz con el Magreb

su presencia sería constante desde 1569 hasta 1749. Además, mientras los europeos buscaban únicamente el botín material que sus capturas les brindaban, los berberiscos perseguían también el de seres humanos».

Estos ataques, junto a las sequías, plagas y erupciones volcánicas, componían el plantel de desdichas que sufría la isla, ante las cuales los lugareños apelaban a la intercesión de la Virgen de las Nieves, cuya imagen trasladaban desde su santuario, ubicado a las afueras de Santa Cruz de La Palma, hasta el centro de la ciudad.

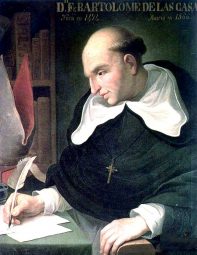

La azarosa experiencia marinera del obispo rabadán

En 1676, ante una extraordinaria sequía, el entonces obispo de Canarias, Bartolomé García Ximénez Rabadán, autorizó de nuevo el traslado, dándose la circunstancia de que se encontraba en la isla acorralado por la presencia de varios barcos piratas que, vigilando los puertos de Tazacorte y Santa Cruz de La Palma, le impedían zarpar desde hacía meses. El fervor popular, unido a la especial sensibilidad que su atorada situación le provocaba, resolvió que el devoto acto se repitiese cada cinco años a partir de 1680.

Y es que la existencia del prelado parecía estar abocada a un continuo infortunio en el que la peor versión de la mar y sus usuarios más atroces siempre estuvieron presentes. En palabras del sacerdote e investigador Julio Sánchez Rodríguez, «Rabadán, como Ulises, fue “un peregrino por el mar”».

Según recoge José Viera y Clavijo, tras ser nombrado obispo y embarcar en Cádiz hacia Canarias el 5 de julio de 1665, su pequeña flota sufrió el infortunio de desviarse hacia Azores por una combinación de errores de cálculo e inclemencias meteorológicas. Al intentar retomar el rumbo correcto, la saetía genovesa en la que viajaba D. Bartolomé terminó peligrosamente cerca de la costa africana donde «vieron moros navegando por las orillas». Prosigue Viera y Clavijo: «los vientos, que soplaban muy recios eran absolutamente contrarios al intento de volver en busca de las islas; así se hallaron en la dura necesidad de seguir rumbo de la América».

Tras no pocos sufrimientos, lograron llegar a Puerto Rico el 9 de agosto, desde donde intentó varias veces zarpar hacia Canarias, lo que logró el 10 de octubre «en una mala carabela». Al poco de salir, «sobrevino una tormenta tan deshecha que para salvar vidas fue menester desarbolar, aligerar carga y arrojar al agua muchas santas reliquias». Pero cuando todo anunciaba un fatal desenlace, una flota de navíos mercantes ingleses les socorrieron. El capitán de la flota ofreció alojamiento en su barco al obispo y su familia, pero a los tres días, confundiéndolo con un «indiano», le exigió mil quinientos pesos.

Tras pasar la Navidad a bordo, el 27 de diciembre vieron la isla de La Palma y el 29 el maltrecho obispo desembarcó en Santa Cruz de Tenerife; habían transcurrido casi seis meses desde que partiera de Cádiz. Según Viera y Clavijo: «el deseado arribo del ilustre Prelado, sus raras aventuras, y la anticipada opinión de su gran virtud, que le hacían una persona interesante para los Canarios, todo contribuyó a que fuese recibido con las mayores demostraciones de contento; bien que no dexaban de desconsolarse, creyendo, al considerar su delicada complexión, que no tendrían Obispo para veinte y cinco días; sin embargo, el Pontificado de Don Bartolomé Ximénez fue de veinte y cinco años».

Recuperado Rabadán de tan penoso y largo viaje, quiso que su primera visita pastoral fuese a La Palma, pues hacía treinta y seis años que ninguno de sus antecesores arribaba a esta isla. En julio de 1666 se embarcó desde el puerto de La Orotava en la misma carabela en que había vuelto de las Indias. Nuevamente, la fatal combinación de errores de cálculo e inclemencias meteorológicas obligaron al obispo a desviarse hasta Tazacorte, desde donde, tras una sufrida marcha, pudo llegar a Santa Cruz de La Palma.

Sin embargo, al arribar fue requerido en Tenerife para sofocar una revuelta de clérigos, por lo que hubo de abandonar precipitadamente la isla. No sería esta la única vez que D. Bartolomé sufriera la furia de la mar y la impericia de los pilotos; en otra ocasión en que deseaba visitar la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, su nave padeció una dura tormenta que la desvió hacia la Aldea de San Nicolás. En 1675, «volvió a la Palma, en donde, por tener bloqueados los puertos dos embarcaciones de Moros que solicitaban cautivar al Obispo, estuvo detenido hasta Marzo de 1676, que pudo pasar a la Gomera, escapándose casi milagrosamente de sus garras», describe Viera y Clavijo. Con total seguridad, al estipular que cada cinco años la Virgen de las Nieves bajara desde su santuario a la ciudad y puerto de Santa Cruz de La Palma, de alguna manera, Rabadán quería que también intercediera por las gentes de mar, cuyas fatigas sufrió en sus propias carnes.